吾家有男初长成

为了欢送家中男孩前往寺院出家,庆典从傍晚延续到隔日清晨,彻夜狂欢。当地人告诉我,这是父母最开心骄傲的一天,因为“吾家有男初长成”,所以无论如何,一定要凑出钱来大肆庆祝一番。亲朋好友也会抱着参加婚礼喜宴的愉快心情,捐钱表示心意。

那天晚上,掸族人家的屋粱上挂着五彩缤纷的棉被、脸盆、袈裟、铜钵等,布置得好像热闹的乡间“小卖店”。这些都是男孩的父母,为孩子准备的出家日用品。男孩们在木制的台子上席地而坐,随意吃着晚餐,他们脚不着地,去哪里都要成年男子将他们扛在肩上,不可任意走动。

不论是17、18岁的大男孩,或是8、9岁的小男孩,都穿戴一身粉红、粉蓝、银白、桃红、金黄等眩目颜色,头上戴着五彩花束,身上戴着金光闪闪的手镯、戒指、项链,脸颊抹上白白的香木粉,飘着两坨绯红。

庆典有着浓厚的部落“仪式”意味,好像要男子在静修之前,享尽最繁华的灿烂,之后便可以抛下俗世诱惑,全心奉献佛陀。导游小余也告诉我,这象征着一种“人生净化”的过程。

清晨展开新的人生

清晨5点钟,村子里的公鸡开始喔喔啼鸣,我们再次抵达这个缅甸人的村子。比较年长的男孩们已经换上了另一套服装,虽然华丽依旧,却是一身素白。他们手持莲花,骑在成年人肩头,一行人浩浩荡荡来到缅甸式寺庙的佛塔,男孩的朋友们经过彻夜狂欢,喝了不少酒,在一旁又唱又笑又闹,气氛好不熟络。不过,一切锣鼓喧嚣到了佛塔前便自动停止,只留下男孩远离俗世前的临去秋波。

踏入平时女人止步的庄严佛塔,经过一夜折腾的男孩在母亲的协助下,像“金蝉脱壳”般褪下华丽衣饰,手中接过橘黄色袈裟后,迅速包裹上身,乖乖跪在地上等候剔眉,听从师傅的训示后成为出家人,有了法号,在朗朗的鼓声中,暂时皈依佛门。

慈祥的母亲们和我席地而坐,在晨曦的微光中静静等待,虔心看着男孩成为和尚的庄严仪式。我和其中一位妈妈交换了会心的微笑,隐约看到了她作为母亲的骄傲。在这里,男子通常在结婚前出家,但是结婚后出家的例子也不在少数。还就有个已经结婚的朋友,挤身在这次成人礼行列中。

大男孩完成了仪式后,紧接着就是小男孩的剃度。也许是要让小孩子减少离家的不安,天真无邪的气氛取代了庄严肃穆的凝重。男孩骑在大人肩上随着乐鼓又摇又晃,村里的女孩排成长列欢送,围观的村民沿路撒着爆米花,祝福的心意一路相伴。

我们来到市集,在晨光中等待化缘队伍的来临。不久后,我们之前看到的“新”和尚,也会加入长长的化缘队伍,体验清修的生活,接受泰国人民的施送祝福。

多民族繁衍生息之地

即使是一个小小的泰北地方市集,行走其间的民族之多,足以让人目不暇接。除了一身鲜艳的阿卡、拉祜等散居泰北的山区部落,还有19世纪清末为躲避政治、宗教迫害由云南迁徙而来的穆斯林、翻山越岭移民的藏族,甚至有不少印度人移居此地从事服饰买卖的生意。

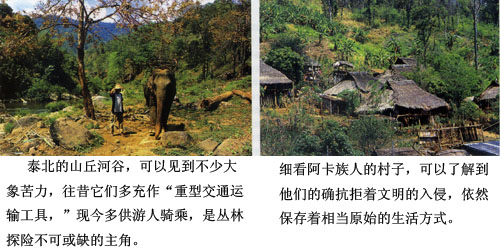

喜马拉雅等群山的支脉深入了泰国北部,成为山系纠结之境,山区忽高忽低的地形,分隔了各部族的生活,形成了独特的社会、文化、政治及民族分布。

过去两百多年,泰北的少数民族由缅甸、老挝、中国西南迁徙而来。对他们来说,国界不是由政治力划定,那些地图上虚虚实实的线条,并不代表任何意义,语言与风俗的差异,才是自我认同形成的关键。不少部落承袭半游牧的传统,至今依然穿梭国境之间,似乎与21世纪的政治格格不入。其中引人注目的一个例子,就是从缅甸迁徙至泰北的长颈族。

与长颈族的第一次接触

最让人印象深刻的是,居住在泰、缅山区的长颈族妇女。只要看过她们被亮澄澄黄铜圈住的长长脖子,就忘不了这种跟“裹小脚”不相上下的“酷刑”。带着惴惴不安的心情,我们来到了湄宏顺近郊的难民村Ban Huai Sua Thao。

村子傍着山坡而建,因为冬季多森林火灾,以及泰北习惯放火烧山,因此村寨上空笼罩着一层薄薄的轻烟,让人看起来有一些迷茫。

一条潺潺的小河流过村子外缘,形成天然的屏障及水源。顺着小路往村子里头走,因为是清早的缘故,周围显得有点冷清。

然而听到观光客异国的口音,一个接一个套着明晃晃黄铜圈的长颈族妇女,突然不约而同从简陋的茅草屋中探出了头,一边还不忘抿好鬓边的发角,露出灿烂微笑。不管是住在多么偏僻的深山老林里,女人爱美的心,可都不曾稍减。

属于开凉族一支的长颈族,为了躲避战乱及政治纷扰,远从缅甸迁徙而来,被视为难民,却意外成为湄宏顺地区的“观光资源”,吸引各地旅人慕名来访。女人因为长颈的特殊风俗攫取了所有的目光,将赚取观光收入的重任一肩扛起。男人则退居幕后,负责盖房子及种田,很有母系社会的味道。

Ban Hual Sua Thao村里最老的女人是52岁,再来就是45岁。凑近一点看,会发现她们驻颜有术,留着妹妹头的鹅蛋脸,在特有的香木粉保养下,丝毫看不出岁月的沧桑痕迹。行走时,一身叮叮当当的脚环、手镯、 颈环,好不热闹。

信步走到村子尽头,刚好有位年轻的长颈族女孩正在兜售明信片。女孩表示自己从缅甸来到泰北已经有14年之久,在游客的“训练”下学会讲5种语言。

她从5岁就开始戴铜环,每年不断增加“磅数”,最辉煌的“全盛时期”可以重达四五公斤。起初,我还抱着“妇女解放”的沙文心态对她们表示怜悯,听说有些长颈族妇女的铜环可重达20多公斤,我想这就像把哑铃戴在脖子上,一定很辛苦。没想到女孩不但不以为忤,反而觉得自己这样很美。看来,不能将“城市、乡巴佬”的价值观强加在泰北少数民族身上,他们有自己的认知及文化,没有什么好大惊小怪的。

我们在村子里到处晃荡,在茅草搭成的小屋之间穿梭,衣衫褴褛的纯真孩子和列队而行的鸡群在身后穷追不舍。一个长颈族女孩倚在阴凉的屋檐下,轻抚吉他,悠悠唱起歌来。山中的岁月特别悠长,虫鸣鸟啾和着悠远的吟唱,回荡在遗世独立的山谷中,久久不能散去。

傈僳族另类生活体验

另一个令我难忘的记忆,则是与傈僳族人的相处。长颈族也许有着突出的“造型”,相比较之下,傈僳族则有着美丽的容颜及宽阔善良的心。

导游小余告诉我们,从中国西藏迁徙而来的傈僳族,被称为是“最美丽”的少数民族。我们到了山区相当偏远的一个傈僳族小镇,据说村里的姑娘以美貌让“珐琅”(泰国语:外国人)迷恋得不能自拔。村民告诉我,这村中就有英国和日本男子,沦陷在傈僳族美女的温柔乡里,放弃西方的物质享受长居在泰北山区,这也为僳僳族女人的美貌,增添了几分可信度。

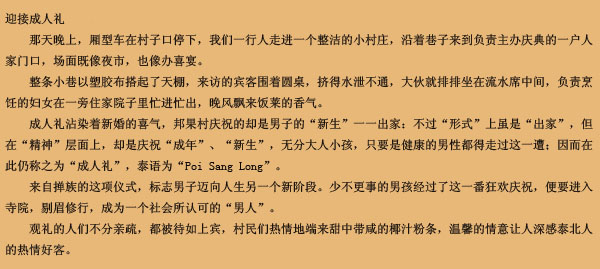

仔细端详傈僳族人的面容,的确有着几分秀丽脱俗。传统上他们属于半游牧民族,平日放火烧林,耕种几季后,大约每十年地力不足时就会迁徙,平日能够耕织并自给自足。但是在现今保护土地的压力下,他们多半已不再迁徙。傈僳族曾经以种植鸦片维生,泰国政府大力扫荡毒品后,改为种植水果、咖啡、茶树等经济作物。

和其他少数民族一样,没有文字的傈僳族人,以口传文化延续历史及习俗,他们有许多歌谣传诵着悠远的传说。我在村落中惊讶地发现,没有文字,一样可以将历史传承下来。傈僳族妇女利用精湛的手艺,将历史一针一线缝进床单、枕套,依旧将故事说得活灵活现。

我在一个靠枕的绣面上,发现飞机凌空掠过村庄,军警到处搜索,村民吓得跳进河中,其他人则一脸恐惧四处飞蹿,看来像是打仗了。

这个戏剧张力十足的绣面上究竟发生了什么事?我急忙找来翻译助我一臂之力,制作这个靠枕的老婆婆才揭开谜底。原来这是她凭着记忆,将泰国政府几年前大力扫荡苗族村落鸦片种植的情形,加进了自己的一些想象跟夸张,寓实用于创意,让小小的工艺品变得光彩出众。

傈僳庄园生态旅游

说到与傈僳族人的接触,就不能忽略创立于1992年的傈僳庄园(Lisu Lodge)。这是一座特别的

Guesthouse,以生态旅游的经营方式让泰北少数民族的文化传统及旅游业的发展得以和谐共存,因此获得了包括Conde NastTraveller 、英国航空,以及亚太旅游协会等机构所颁发的优质旅游奖。它坐落在清迈北方50英里的Dton Loong,人口约700多人,算是相当具有规模的富裕村落。

傈僳庄园的住宿设施及环境尽量贴近大自然,住宿小屋采用当地所产的茅草、木料及竹子,融合了傈僳族及阿卡族人传统的房屋式样,庄园四周围绕着山谷、稻田及荔枝果园。庄园里的服务人员都是傈僳族人,此外还雇佣村民表演传统歌舞,提供村民医疗等协助,留住不断外流到清迈等大城市谋生的年轻人。

庄园最大的特色是没有围墙,很容易观察到傈僳族人的生活。村民也可以在自己的文化中,窥到观光客的花花世界。傈僳族年轻人有点害羞,可是对外国人很好奇,也很友善,可以感觉到这是发自内心的纯真。我在这里常常碰到青年阿达和他的朋友,他们总是笑嘻嘻地帮我张罗饮食,后来我才知道,阿达虽然只有20岁,却是傈僳庄园的地主,但是他对所有的人都一样彬彬有礼。

在庄园和傈僳族人相处久了,很容易爱上他们舒缓的生活节奏。夕阳西下时,傈僳族年轻人会到小木屋旁的池塘里垂钓,为晚饭加莱,顺便谈情说爱;村子里的小孩也常常结伴穿着鲜艳而具有传统特色的服饰,带着传统乐器竹笙、三弦琴快乐地到处游荡,游客很容易就跟他们打成一片。

慢慢踱入傈僳族人的村落,参观市场、传统住宅及村民制作的拼布、银饰、竹编器物等手工艺品的日常生活,一路上村民笑眯眯地跟我们打着招呼。当地的巫医阿列帕和他的太太热情招待我们掺着芝麻籽的绿茶,边笑边聊渡过了一个愉快的黄昏。

尽管有些族人在西方的影响下改信基督教,但是多数泰北少数民族都是万物有灵论者(Animist),因此泛神论(Pantheist)在他们的社会中屡见不鲜。

阿列帕是村里的巫医,村民相信他有神奇的力量,可以为村民祈求健康、平安。他也要负责为村民到山上的庙亭祈祷,并献上祭品。有时村民发烧、忽冷忽热,巫医也要为病人驱走附身的恶灵。在偏远的泰北山区,傈僳族人依然相信祖先传下来的巫术。

阿列帕告诉我们,傈僳男人以出生顺序命名,阿列帕意味“次子”,阿贝则意为“长子”。眼前的阿列帕笑说,村子里同名的人可多了,喊一声“阿列帕”,好多人都要回过头来答应一声,惹得我们哈哈大笑。

绵长悠远的丰富之地

回首漫漫的泰北之路,从长颈、大耳、拉祜、阿卡到傈僳等山区部落,造访的村子不下十个,有太多的回忆,也有太多的不舍。

我永远忘不了一个炎热的下午,我们汗淋淋地走进以“不爱洗澡”闻名的一座“阿卡”族村落去拜访一位年迈的婆婆。

脸上布满风霜皱纹的老婆婆家徒四壁,屋里的泥地上有她养的小鸡四处游蹿,和小孙子相依为命的老婆婆连张像样的睡床也没有,可是为了两个外国人,她拿出仅有的一壶热茶来招待我们,盛情难却。

这里的人们有绵长的情意,即使素昧平生,依然热情相待。是不是人的生活越朴素,心灵也变得容易满足而澄澈?有好多次,我忍不住感到惭愧起来。生活富足的人们往往连一点点的善意也不愿意施舍;而一贫如洗的泰北山区部族人,却能倾尽所有与陌生人分享。

人心的光明好像在这一瞬间被点亮,每次只要回想起泰北老婆婆的那一碗茶,心里便不觉的温暖起来。